Il politico conservatore Enoch Powell, in un discorso

all’autorevole Royal Society il 23 aprile 1961 pronunciò queste parole:

“La vita

ininterrotta della nazione inglese nell’arco di mille e più anni è un fenomeno

unico nella storia: il prodotto di un insieme specifico di circostanze come

quelle che in biologia si suppone diano inizio per caso a una nuova linea

evolutiva. […] Da questa vita ininterrotta di un popolo unito nella sua patria

insulare scaturisce, come se emergesse dal suolo d’Inghilterra, tutto

ciò che appare così straordinario nelle doti e nei successi della nazione

inglese. Tutto il suo impatto sul mondo esterno – con le prime colonie, la

successiva Pax Britannica, il governo e la legislazione, il commercio e il

pensiero – è scaturito da impulsi generati qui. Questa vita ininterrotta

dell’Inghilterra è simboleggiata ed espressa da null’altro se non dalla

sovranità inglese […] Il pericolo non è sempre la violenza e la forza: a esse

abbiamo resistito prima e possiamo resistere ancora. Il pericolo può essere

anche l’indifferenza e l’ipocrisia, capaci di dilapidare la grande ricchezza

della tradizione e svilire il nostro simbolismo sacro solo per raggiungere

qualche compromesso a buon mercato o qualche risultato evanescente”.[1]

Queste parole, che articolano in modo sintetico e mirabile, il

‘razzismo popolare’ così diffuso in Inghilterra è al fondamento del “nazionalismo

imperiale” che connette in un unico inestricabile insieme idee sulla razza,

senso di appartenenza ed ambizione di dominio. Si tratta di quello che

l’autrice chiama “imperialismo liberale”, o che Tony Blair chiamò “Nuovo

imperialismo liberale”, per giustificare nel 2003 la guerra in Iraq. Quella unione

indissolubile, nutrita di ‘bipensiero’ alla Orwell, di ‘totalità disumana’ e ‘promessa

di riforme’ che caratterizza l’universalismo liberale nella sua stessa

costituzione.

Confrontarsi con questa storia di pratiche e idee, è oggi

particolarmente importante, quando la mai scomparsa postura di legittimazione

del diritto (ed il fardello) di portare al mondo l’emancipazione e la ‘libertà’

riprende il suo posto centrale alla vigilia della nuova Grande Guerra che si

prepara e, per intanto, nelle “guerre locali” che proliferano.

Robert Cooper, consigliere di Blair per la politica estera disse

allora che nel mondo “postmoderno” la “vera sfida è abituarsi all’idea di due

pesi e due misure”. Con una franchezza meritevole di miglior occasione, Cooper

affermò che mentre in patria si trattava di operare in base alle leggi, negli

“stati più antiquati, al di fuori del continente postmoderno dell’Europa,

dobbiamo tornare ai metodi più rudi di un’epoca precedente”. Cioè “alla forza,

all’attacco preventivo, l’inganno”. Specificamente, “tutto ciò che è necessario

per affrontare coloro che vivono ancora nel mondo ottocentesco di ogni stato

per sé”. In parole ancora più crude: “tra noi rispettiamo la legge, ma quando

operiamo nella giungla, dobbiamo usare anche le leggi della giungla”. Per

giustificare l’intervento nella ex-colonia, come oggi a ben vedere per

giustificare ogni macelleria in grande stile che, di volta in volta, si rende

purtroppo “necessaria”, l’onesto Cooper non si fece scrupolo di richiamare il

colonialismo. Leggiamo ancora:

“Il modo più

logico per affrontare il caos, nonché quello maggiormente utilizzato in

passato, è la colonizzazione. Essa è tuttavia inaccettabile per gli stati

postmoderni (e, a quanto pare, anche per alcuni stati moderni). È proprio a

causa della morte dell’imperialismo che stiamo assistendo all’emergere di un

mondo premoderno. Impero e imperialismo sono parole che nel mondo postmoderno

evocano una forma di abuso. Oggi non ci sono potenze disposte ad assumersi

l’onere di una colonizzazione, anche se le opportunità in tal senso. E forse

anche la necessità, sono forti come lo erano nel XIX secolo”[2].

Queste parole non sono pronunciate, come molte che vedremo, nel

XVIII secolo, e neppure nel XIX o XX, sono nostre contemporanee. E non

sono pronunciate da populisti con la bava alla bocca, bensì dal civilizzato e

di “sinistra” governo inglese, alleato strettamente con il neoconservatore

governo americano; sono pronunciate davanti alle antichissime porte di Bagdad.

Queste parole crude (che poi si articolano a seconda dei casi nel

neoimperialismo soft, o informale, dell’economia globale controllata con il

‘pilota automatico’ dagli organismi finanziari internazionali, o, quando la

sfida si fa stringente, nel neoimperialismo hard, in piena aria, delle guerre

per procura tramite terzi) incarnano l’imperialismo liberale, che si sforza di

“Take Back Control” (lo slogan conservatore di Farange) o “Make America Great

Again” (lo slogan di Trump). Parole che si accompagnano, secondo una

sistematica di lungo tempo, con le promesse di libertà e universalismo.

Il “Giano bifronte” del liberalismo è l’oggetto di questo libro.

Si tratta di un testo imponente, scritto da Caroline Elkins, una

delle più importanti e rispettate specialiste della storia imperiale

britannica, docente di Storia e Studi Africani e Afroamericani ad Harvard e

consulente del tribunale inglese in un recente ed importante caso giudiziario,

il quale illustra nel corso di quasi ottocento pagine (più 200 di bibliografia

e note) come di fatto l’inestricabile groviglio tra liberalismo, violenza,

legge e creazione di appropriate tesi storiche ideologiche abbia contribuito

nel corso della storia a sedimentare in gran parte del mondo contemporaneo una

particolare cultura della sopraffazione vestita di abiti civili. Una

cultura che è transitata nei volenterosi allievi statunitensi, poi fattisi

maestri, e di qui divenuta marchio di fabbrica dell’Occidente verso il resto

del mondo.

La centralità della vicenda britannica è pari, nel mondo moderno,

a quella dei romani e greci nel mondo antico; chiaramente strutturante e punto

di riferimento, sia nella prima fase sei-settecentesca (quando si svolse con

mezzi informali e secondo lo svolgimento del “libero mercato”), sia nella

seconda otto-novecentesca (quando la crescita della concorrenza obbligò a

passare al modello della ‘clausola imperiale’ per continuare a garantire che

gli investimenti restassero senza concorrenti, l’importazione di cibo e merci

privilegiata e lo spazio finanziario della sterlina al sicuro).

Complessivamente i britannici invasero o conquistarono 178 paesi e

nel solo XIX secolo promossero 250 conflitti armati e controinsurrezioni.

Quelle che Kipling definì “le barbare guerre per la pace”, in una

splendida applicazione del “pensiero doppio”[3]

orwelliano.

Nell’impero britannico il colore della pelle divenne quindi il

segno della differenza, secondo una ben precisa gerarchia razziale, ma la pelle

era in realtà un segno ‘costruito’. Di volta in volta potevano essere “neri”

anche gli irlandesi, i palestinesi e gli ebrei, gli afrikaner olandesi, in una

classificazione che si sovrappose ed implicò un giudizio unilaterale circa il

livello di “modernità” e “maturità” rispetto ad un’implicita scala del

progresso, secondo i rigidi parametri della filosofia della storia

dell’Occidente. O, in altri termini, secondo la sua idea di “libertà” e di

“Stato di Diritto”. Questa è, per l’autrice, la “Sideologia del liberalismo

liberale”, che con le sue rigide camicie di nesso intrappola le menti ed i

cuori degli attori imperiali e integra le loro rivendicazioni sovrane. Ne

derivò per la Gran Bretagna un massiccio impegno a “riformare” i sudditi e

accompagnarli, come un gregge talvolta recalcitrante, nel mondo moderno. Si

tratta del famoso “fardello dell’uomo bianco”[4].

Questo è il tema, centrale da un certo punto dello svolgimento

della storia, dello “sviluppismo” che cominciò a vedere i barbari, con una

condiscendenza autopercepita come generosa, come bambini da far maturare. Ne

derivò l’assunzione di una “missione civilizzatrice” di cui la violenza fu da

sempre sia il mezzo sia il fine. Nel corso del XIX secolo l’intera missione,

nel transitare l’Impero nel regno dello Stato di Diritto, si innervò di codici

e procedure che non fecero altro che legittimare e giustificare la violenza e

proteggere i suoi autori. Ma per questa via, tra “missione” e “legge”,

l’imperialismo liberale metteva ai suoi avversari in mano le armi del suo

disfacimento. Un bambino prima o poi deve crescere, anche se, nel frattempo è

giusto sia esposto alla dura disciplina, alla punizione, visibile e educativa

per il suo bene. L’apice di questo disfacimento si ebbe subito dopo la II WW,

nelle condizioni particolari generate dalla crisi economica britannica, che la

rendeva contemporaneamente dipendente dall’Impero e non più finanziariamente

indipendente nel sostegno della sterlina, dalla complessa relazione con gli

Stati Uniti, determinati a porre fine alla centralità britannica, ma bisognosi

del controllo imperiale in chiave antisovietica, e il movimento terzomondista

che prendeva in parola le parole d’ordine istituite nell’immediato dopoguerra e

via via istituzionalizzate in organismi internazionali e solenni

“Dichiarazioni”.

Insomma, il libro mostra come, con le parole dell’autrice: “la

violenza era connaturata al liberalismo. Risiedeva nello stesso riformismo

liberale, nelle sue pretese di modernità e nelle sue concezioni della legge:

elementi, di fatto, opposti a quelli normalmente associati alla violenza”[5].

Non si è trattato solo di sfruttamento economico, e non solo di “capitalismo

razziale”[6],

ma di un legame interno tra liberalismo e violenza (un legame logico e

storico) che è presente anche nelle questioni razziali (e geopolitiche)

contemporanee. Anche oggi i popoli “neri” sono allineati sulla linea del

progresso, rappresentato dalla maggiore o minore vicinanza ad un modello

soprastorico (ne è un esempio la Russia, nerissima, mentre l’Ucraina è, per

ora, bianchissima, e via dicendo, ora stanno diventando bianchi anche i

‘ribelli’ siriani e ‘neri’ come sono sempre stati i lealisti).

Secondo il racconto, nell’impero di fatto coesistevano per tutta la sua durata, e spesso teorizzati, sistemi duplici di autorità e legittimazione: leggi consuetudinarie in patria e codici coloniali fuori. Monopolio della violenza in entrambi (che non cedette neppure al cosiddetto “governo indiretto”, a volte praticato quando considerato più economico). Era la “missione civilizzatrice” che implicava, e necessariamente, sia una dimensione progressista sia una dimensione coercitiva. In effetti, “riforme e repressione erano connaturate sia al linguaggio [dell’imperialismo liberale] sia ai suoi sistemi. Il perenne gioco universalista sullo sfondo delle differenze razziali [ovvero di grado di civilizzazione] si riproducevano a catena”[7].

Anche dopo la I WW, con il sistema del “mandati” che sostituì una

“amministrazione fiduciaria” al vecchio dominio diretto, nominalmente

sorvegliata dalla “Società delle Nazioni”, non portò modifiche sostanziali. I

popoli “non ancora capaci di reggersi da sé, nelle difficili condizioni del

mondo moderno”, secondo la formula giuridica applicata, restarono sottomessi,

ovviamente per il loro bene.

Tuttavia, nella II WW, la mobilitazione senza precedenti dei

popoli coloniali come soldati e come forza lavoro rese necessario fare promesse

che, in seguito, restarono sospese. Ed allora la difficile relazione con gli

Stati Uniti e il loro approccio (insieme storico-culturale e di interesse)

antimperialista, unita alla dipendenza economica, resero necessario per la Gran

Bretagna rivestire la sostanza coloniale di nuove idee, le quali sfidarono in

modo crescente il “bipensiero” imperiale. In conseguenza la “amministrazione

fiduciaria” diventò “partnership”, verso il “benessere comune” (Commonwealth).

Ma nella Carta delle Nazioni restò la definizione di “territori la cui

popolazione non ha ancora raggiunto la piena autonomia” e per i quali è quindi

necessario garantire, con le buone o le cattive, il “progressivo sviluppo”. Ne

derivò una tensione strutturale, presa tra le necessità economiche di

utilizzare le aree protette coloniali per alimentare la rinascita economica e

le belle parole, tra pretesi diritti universali e discriminazione razziale (che

è, in realtà, discriminazione rispetto alla conformazione al modello

universale).

|

| Lizzie van Zyl, bambina boera morta nel 1901 di denutrizione |

Il testo è, un orrendo resoconto, frutto di decenni di lavoro di archivio, delle atrocità che solerti funzionari e militari britannici compirono in tutte le aree di sollevazione dell’impero, in Africa (dalla guerra boera a quella keniota) in Medio Oriente (con il caso palestina in evidenza), in Oriente (dall’India alla Malesia, e via dicendo), senza dimenticare la palestra irlandese, o la vicenda cipriota. Vicende che giunsero al culmine tra gli anni Cinquanta e Sessanta, ma poi proseguono in Vietnam ad opera degli allievi Americani.

L’Impero Britannico, insomma, assunse una configurazione sempre

più violenta nel tempo, man mano che da una parte esaltava le virtù del

liberalismo, per difendere un dominio che appariva sempre più obsoleto,

dall’altra era costretto a legittimare internamente ed esternamente gli episodi

di estrema coercizione come sfortunate eccezioni al trionfo evolutivo della modernità.

Questa è la forma che prende il “Nazionalismo Imperialista”

che, lascito di lungo periodo del colonialismo britannico, permane e

continuamente riemerge nell’attuale Gran Bretagna. E non solo.

Una

delle cose che occorre comprendere è che spunti progressisti e azione

coercitiva sono entrambi espressione della medesima, autoattribuita,

“missione civilizzatrice”. L’imperialismo liberale può sempre tollerare

contestazioni perché riforme e repressione sono parte del suo linguaggio e dei

suoi sistemi operativi.

Parte Prima: Una nazione imperiale.

La prima scena descritta nel libro è quella della conquista

dell’India, gioiello dell’Impero, da parte della Compagnia delle Indie Orientali[8] che

sfrutta un episodio del 1756 (la cattura

di alcuni inglesi e la detenzione nel cosiddetto “Buco nero di Calcutta”) per

giustificare l’attacco militare al Bengala e la battaglia di Plasey, del 1757,

che dà l’avvio alla sistematica presenza inglese, Dai Moghul viene concesso il

diritto di riscuotere le tasse che porterà somme enormi al tesoro inglese, ma,

a causa di pratiche di selvaggio sovrasfruttamento, anche un’immane carestia

nella quale si stima siamo morti circa 10 milioni di persone (un terzo della

popolazione). Questo effetto non voluto portò, tuttavia, ad una caduta delle

entrate e la Compagnia sull’orlo della bancarotta; a sua volta questo provocò

un crollo del credito a livello globale. In questo contesto fu concesso un

prestito di 1,4 milioni di sterline, e fu sostituito il Governatore, da Clive

ad Hastings. Quest’ultimo fu poi richiamato per subire un processo che è, in

effetti, la scena madre di alcune delle strutture discorsive ricorrenti. Il

processo in Parlamento vide Edmund Burke impegnato per l’accusa. La linea

tenuta mise in effetti sotto giudizio la legittimità dell’impero, richiedendo

standard superiori. Secondo Burke l’impero si giustifica per il benessere dei

sudditi e la creazione di uno Stato di Diritto. La Gran Bretagna aveva la sacra

missione di istituire un governo degno e responsabile, che comprendesse anche

le tradizioni locali aiutandole ad evolvere in direzione della modernità[9].

|

| Edmund Burke |

In uno straordinario passaggio retorico del Discorso di Apertura,

il 15 febbraio 1788, Edmund Burke, davanti alla Camera dei Lord, pronuncia la

verità che il processo dovrebbe dissolvere:

“Dio non

voglia che all’estero si diffonda l’idea che le leggi dell’Inghilterra sono

fatte per i ricchi e i potenti invece che per i poveri, i miserabili, gli

indifesi che non si possono permettere alcun’altra protezione. Dio non voglia

che si dica che in questo regno sappiamo assegnare ai funzionari pubblici

poteri estremamente ampi e incontrollabili e abbiamo mezzi scarsi, inefficaci,

manchevoli e impotenti per richiamare in giudizio chi ne abusa. Dio non voglia

che si dica che al mondo non c’è nazione pari alla Gran Bretagna per

concretezza della violenza e irregolarità della giustizia. Non si dovrà mai

dire che – per coprire la nostra responsabilità nel saccheggio dell’Oriente – abbiamo

inventato un insieme di distinzioni scolastiche contrarie al sentimento di

umanità, per mezzo delle quali fingere di non sapere ciò che il resto del mondo

sa bene e sente”[10].

In un discorso che durò quattro giorni il filosofo e politico inglese

accusò Hastings di “moralità geografica”, ovvero che “una volta superata la

linea equatoriale, tutte le virtù morissero”. Al contrario, le leggi morali

“sono le stesse ovunque”. Questa idea, dell’universalità dei diritti umani, in

quanto “naturali” era in effetti una delle grandi idee del secolo, che si

sarebbe affermata attraverso le due rivoluzioni “atlantiche” (anzi le tre[11]).

L’assoluzione, dopo nove anni e oltre 170 sedute, di Hastings

lasciò comunque due eredità: che la Compagnia doveva rispondere alla corona, e

che la sacra responsabilità della Gran Bretagna nei confronti dei popoli

sottomessi non poteva essere ignorata.

Si rendeva necessaria una più articolata giustificazione del

dominio. Altri grandi intellettuali, come James Mill vi si impegnarono. Una

linea da perseguire era quella di descrivere l’altro come deficitario e quindi

bisognoso di tutela, ovvero come antitesi della civiltà. D’altra parte,

come ricorda opportunamente la Elkins il pensiero liberale si è evoluto in

Europa intersecandosi sin dall’inizio, ovvero da cinque-seicento, con il lungo

processo dell’ascesa degli imperi (prima spagnolo e portoghese, poi francese e

inglese, olandese) in un rapporto che qualifica come “reciprocamente

costitutivo”.

Anche se questa tesi richiederebbe maggiore esplicazione, di

fatto comporta una coevoluzione delle idee stesse di libertà, progresso e

governo. L’espansionismo, ideologico e materiale, è, insomma, connaturato

nei tratti distintivi del liberalismo, e con esso le nozioni universalistiche

di progresso e le rivendicazioni morali, tutte strettamente connesse con

l’espansione della proprietà e del capitale come ordinatore centrale

della società. Deriva da tale postura, che ha radici profondissime[12],

che talvolta nei confronti delle “razze minorenni”, secondo la fortunatissima

formula di Jhon Stuart Mill, il dispotismo può essere “necessario”.

L’organizzatore ulteriore della razza viene rafforzato via via

dagli episodi che si susseguono, tra i quali si può ricordare la ribellione dei

Sepoy, e la Commissione di inchiesta composta da Mill, Darwin e Herbert

Spencer, che vede a difesa della legittimità dell’Impero impegnarsi Dickens,

Jhon Ruskin e Thomas Carlyle. In questo scontro di giganti della cultura

inglese viene messa a punto l’idea che, contrariamente a quanto sostenuto da

Burke, i diversi stati di sviluppo devono comportare l’applicazione di

diversi livelli legali. Si tratta di un cambiamento epocale[13].

Intorno all’apprendimento reso dagli eventi giamaicani è ampliata la

possibilità di ricorrere alla violenza, come base stessa del diritto. L’Impero

comincia ad essere concepito come impresa patriottica totalizzante.

Tutti questi momenti convergono nella grande sintesi di Disraeli,

che attraverso l’evento simbolico e il grande spettacolo dell’incoronazione

della regina Vittoria, determina un legame duraturo tra l’orgoglio nazionale e

la “missione civilizzatrice” autoassunta. In letteratura è la stagione di

Caroll, George Alfred, Kipling, Selley.

|

| Benjamin Disraeli |

Ma non è solo una questione culturale, o politica. In realtà per

mantenere la sua posizione di leader finanziario mondiale, e favorire

l’affermazione del capitalismo nel paese, la Gran Bretagna deve assicurarsi un

flusso costante di oro. Ad ostacolare questo processo gli afrikaneers,

discendenti dei primi coloni olandesi e insediati nel cruciale sud Africa.

Quando si scopre l’oro nel Transvaal, nel 1806, migliaia di inglesi e

imprenditori senza scrupoli, si riversano regione. Il presidente dei Boeri, Paul

Kruger impone regole che rendono difficili gli insediamenti coloniali inglesi,

e ciò porta a lunghi decenni di attriti che, alla fine, scaturiscono in guerre.

La Seconda guerra anglo-boera è del 1899, quando per risolvere la cosa la

corona invia 75.000 uomini in una “missione di civiltà”. Una “missione” che si

amplifica costantemente, fino ad arrivare a impegnare 450.000 soldati, di cui

22.000 morirono e 75.000 restarono invalidi. Durante questa guerra prende il

via il solito processo di deumanizzazione degli avversari che, per Kipling,

sono una “mezza casta” e vengono affrontati via via con mezzi sempre più

radicali. Sarà il generale Kitchener, reso famoso per l’aver sconfitto in Sudan

le forze di Al-Mahdi, che proporrà una soluzione drastica per contrastare

l’abilissima guerriglia dei boeri: divise il territorio con fortificazioni e

filo spinato e realizzò campi di prigionia di massa nei quali anche le donne e

i bambini erano dichiarati obiettivi legittimi. Fu in assoluto la prima volta

che un intero gruppo etnico era soggetto a deportazione ed internamento di

massa. I campi di concentramento di Kitchener furono osservati in tutto il

mondo con interesse, in particolare in Germania.

|

| Horatio Herbert Kitchener |

Dall’altra parte militava Jon Smuts, una personalità realmente

straordinaria, a capo dei commando afrikaner e che poi diventerà uno dei

principali architetti delle trasformazioni imperiali nelle fasi successive.

Durante la guerra furono sperimentate anche armi proibite come le micidiali

pallottole dum-dum.

Il prossimo sito di scontro, e luogo di apprendimento, fu

l’Irlanda, in cui si misero a punto tattiche e regolamenti che poi saranno

esportati in tutto l’Impero. Nel 1916, alla fine della I Guerra Mondiale,

Patrick Pearse occupò con un colpo di mano l’Ufficio Postale di Dublino. Per

risolvere la crisi Kitchener, ormai Segretario alla Guerra, mandò il generale

John Maxwell, nominandolo Governatore militare dell’Irlanda. La repressione fu

feroce, in pochi giorni furono uccisi 500 civili, e i leader furono catturati e

giustiziati. Invece di sedare la cosa, questo fece cambiare direzione

all’opinione pubblica. Il sacrificio di Pearce accese la miccia nella quale

emersero nuovi leader militari, forgiati nelle lotte degli afrikaaners; tra

questi Michael Collins che portò l’enorme esperienza della guerra di guerriglia

ad un nuovo livello. La guerra di indipendenza irlandese portò il governo di

Lloyd George alla decisione di far arrivare altri 10.000 uomini sull’isola e a

far nascere le famigerate unità dei “Block and Thanks” che alzano enormemente

il livello di violenza. Il risultato fu, però, solo che crebbe enormemente

anche il reclutamento nell’IRA.

|

| Michael Collins |

Nel frattempo, Smuts, ormai convinto della necessità per il

Sudafrica di rimanere con l’Impero per portare a termine la missione di

civiltà, contribuisce alla definizione nella Società delle Nazioni del concetto

dei “Mandati”. Per cui la colonizzazione poteva continuare, su Mandato della

Società, per il tempo necessario a che il paese bambino crescesse. Venivano

definiti anche Mandati di diversa classe, secondo il grado di maturità: A o B.

L’India era sottoposta ad uno di questi “mandati”, ma fu subito

soggetta a numerose rivolte. Uno dei punti di definizione fu la strage del

Parco Bagh, quando l’ufficiale inglese, Reginald Dyer, fece aprire il fuoco su

una folla pacifica, uccidendo 400 persone e ferendone 1.200. La rivolta terminò

con la condanna di 581 persone e l’esecuzione di altre 108. Chiamato a

risponderne Dyer giustificò i suoi provvedimenti come “necessari” ed

appropriati. La violenza aveva, infatti, un “effetto morale” salutare. Nel

processo che seguì i laburisti si mossero all’attacco e Churchill produsse

un’abile difesa che lo restringeva ad un “orribile episodio isolato” che non

comprometteva “l’augusta e venerabile struttura dell’Impero Britannico, in cui

l’autorità legittima si tramanda di mano in mano e di generazione in

generazione” e che “non ha bisogno di ricorrere a cose simili”, in quanto “tali

idee sono assolutamente estranee al modo di fare britannico”[14].

In realtà la causa ottenne effetti di legittimazione della violenza, in quanto

mostrò un sentimento di appoggio all’ufficiale in tutti i ceti sociali e radicò

la violenza “necessaria” dell’Impero nei concetti di dovere, onore, nella

difesa dell’Impero e di conseguenza della nazione.

L’insurrezione in Iraq inaugurò nuove tecniche di

controinsurrezione, ovvero un nuovo livello di terrorismo. Arthur “bomber”

Harris ne fu l’eroe. Dal 1920 fu messa a punto una tecnica di bombardamento

areo indiscriminato che colpiva sistematicamente i villaggi isolati, più o meno

indicati come “ribelli” dalla nascente intelligence imperiale. Si tratta della

tattica della “violenza e terrore” dal cielo, come la chiamò un giovane Wiston

Churchill. Attacchi continui, giorno e notte, con dardi aerei, gas, bombe al

fosforo, razzi, bombe ritardate, semplici granate, e greggio per contaminare

l’acqua.

Più o meno nello stesso anno prende avvio la “questione

palestinese”, nella quale sono impiegati membri della ex polizia irlandese.

Inizialmente l’Alto Commissario in Egitto promette sostegno ai palestinesi, ma

Lloyd George, divenuto premier, cerca un accordo con gli ebrei. È allora che

Chaim Weizmann riesce a far sembrare il frammentato mondo sionista come se

fosse forza unitaria e decisiva, e quindi “la Palestina come focolare nazionale

per il popolo ebraico”. Sarà questo il contesto della “Dichiarazione di

Balfour”, che è resa possibile dalla intermediazione di Wilson verso Lloyd

George. La reazione dei nazionalisti arabi fu l’innesco dello scontro sul muro

di Gerusalemme, che vide il nuovo ufficiale inglese, Duff, applicare la cultura

dei “Black and Tanks”. Una violenza indiscriminata che fu, tuttavia, ampiamente

giustificata davanti alle critiche ricevute in patria. Sarà l’affermazione di

Ben Gurion e l’assassinio del leader arabo Al-Qassam a portare lo scontro ad un

livello insostenibile. Un livello di illegalità generalizzata da tutte le parti

in conflitto, e da parte inglese. Vengono importate nuove tattiche di

interrogatorio (direttamente dalla famigerata prigione “Cellular Jail” del

Bengala. Charles Tagart crea centri di detenzione e tortura distribuiti e fuori

vista ed un muro lungo 80 km. Nell’estate del 1938 la rivolta araba aumenta ed

arriva il mitico capitano Orde Wingate, il quale crea le “squadre speciali

notturne”, che per i critici “puzzano di Gestapo”.

|

| Orde Wingate |

Parte Seconda. L’impero in guerra.

La Seconda Guerra Mondiale è il punto di svolta di tutte le

tendenze. L’avvio è disastroso, i Giapponesi, con irrisoria facilità, prendono

la “fortezza Singapore”, catturando 130.000 soldati inglesi e uccidendone

10.000.

La necessità di mobilitazione porta i leader politici a fare

promesse di liberazione generale che, nel dopoguerra, si ritorceranno contro di

loro. Chamberlain dichiara che l’obiettivo della guerra è sconfiggere l’intera

mentalità aggressiva e prepotente che cerca di dominare gli altri popoli con la

forza. Lui pensa ai tedeschi e giapponesi, altri penseranno agli inglesi.

La guerra viene posta in termini di evangelizzazione, in quanto

“cristianesimo, civiltà occidentale, democrazia e stato di diritto” sono

tutt’uno. Ancora, c’è chi ascoltate queste parole penserà che democrazia

significa autodeterminazione.

La spinta essenziale che determinerà lo sdoganamento del tema

della autodeterminazione e quindi della decolonizzazione, del resto ormai maturo,

arriva dagli Usa, ed è imperniato nella retorica che la coppia Roosevelt, marito

presidente e moglie, promuovono per ragioni geopolitiche non meno che ideali.

Si tratta delle famose “quattro libertà essenziali”. Quella di parola,

di religione, dal bisogno e dalla paura. Viene sbandierato l’ideale della “cooperazione

di paesi liberi, che lavorano insieme per una società amichevole e civile, … la

libertà significa la supremazia dei diritti umani ovunque”[15].

|

| Eleanor Roosevelt |

Tra i due alleati inizia un fitto e complesso rapporto, che vede

da una parte la determinazione americana a indebolire il ruolo della sterlina

nel dopoguerra, per sostituirla con il dollaro, e quindi per essa l’impero

commerciale e coloniale inglese (per cui, ad esempio, in cambio dell’indispensabile

petrolio è pretesa la cessione di basi militari coloniali), mentre dagli inglesi

la resistenza a tale ipotesi, per paura che la riduzione del loro impero

comportasse l’ascesa di quello americano (come sarà).

Questo è il contesto della scrittura, imposta dagli americani e

accettata dagli inglesi pensando in sostanza alla sua applicazione solo all’Europa

occupata dai nazisti, della “Carta atlantica”. Viene pronunciata

solennemente la promessa di rispettare il diritto di tutti i popoli e i relativi

diritti sovrani e di autogoverno. Dunque, mentre l’Inghilterra ha un disperato

bisogno dell’aiuto americano per sopravvivere alla pressione tedesca, e quindi

accetta di scambiare basi per petrolio, l’Accordo di Ottawa e la Carta

Atlantica, gli americani puntano, evidentemente, ad aprire i commerci (avendo

l’economia più forte), e quindi eliminare la “preferenza imperiale”.

Questa è la retorica, ormai visibile, che viene sfidata dal basso

da una nuova generazione di intellettuali periferici, formati nelle università

del centro, e dall’altro da Roosevelt, il quale dichiara finita “l’età

dell’imperialismo”. Simili dichiarazioni ottengono un effetto particolare sui

movimenti di liberazione coloniale e i loro attivisti, come Padmore. Da una

parte aprono speranza, dall’altra consigliano una postura meno radicale e

disperata, attenuare il linguaggio di denuncia ed enfatizzare, piuttosto, il

concetto di “autodeterminazione dei popoli” ed il suo nesso con il benessere. In

altre parole, tradurre le rivendicazioni nel linguaggio educato, e ‘civilizzato’,

dei “diritti”.

Al momento agli alleati, però, per vincere l’Impero serve: l’India

contribuisce con 2.250.000 soldati, ma anche con una crescente

industrializzazione di guerra. Per ottenerlo sono aperti negoziati con la Lega

Mussulmana, da una parte, e il Congresso Indiano, dall’altra. Proprio in questo

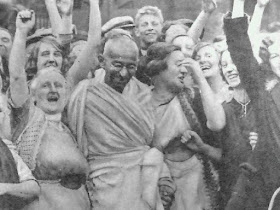

momento Gandhi lancia una campagna di disobbedienza civile che sfugge di mano

ai proponenti e diventa molto rapidamente una rivolta di massa, subito repressa

nel sangue dagli Inglesi, lo stesso Mahatma vie arrestato e rilasciato solo nel

1944, per paura che possa morire in carcere, dove nel frattempo si era

ammalato. Dall’altra parte della barricata Bose che l’Ina, un esercito di oltre

300.000 combattenti indiani che lotta contro gli inglesi, appoggiato ed armato

dai giapponesi.

Mentre il mondo è immerso nella guerra, emergono autori come Nnamdi

Azikiwe, autore di un trattato sulla “Rinascita africana”[16],

Eric Williams “Capitalismo e schiavitù”[17], Robert

James scrive “Giacobini neri”[18],

William Du Bois “Le anime del popolo nero”[19],

Aimé Cesaire “Discorso sul colonialismo”[20],

Franz Fanon “Pelle nera, maschere bianche”[21] e

“I dannati

della terra”[22],

George Padmore. “The life and struggles of negro toilers”[23], “How

Britain Rules Africa”[24], “Africa

and world peace”[25]. Insieme

avviano un complessivo ripensamento delle condizioni della loro soggezione, focalizzando

“l’empia alleanza tra capitalismo, razzismo e colonialismo”[26]. Ovvero

la doppia capacità del liberalismo di emancipare e insieme reprimere, di

illuminare e nascondere alla vista. Essenzialmente offuscando e

giustificando la violenza con la retorica della missione civilizzatrice. Cioè con

la lettura dell’impero paradossalmente come libertà, se non subito almeno in

fieri, e secondo la presunta capacità di portare la civiltà alle razze

minori del mondo. Il dominio imperiale come azione di emancipazione e libertà

che, per i suoi propagandisti, non si era affermato con una vera e propria

violenza, in quanto si era semplicemente e naturalmente esteso in aree “vuote”.

Questa idea che l’altro sia “vuoto”, e quindi disponibile ad accogliere il “pieno”

portato dall’Occidente (casomai con mezzi coercitivi a fin di bene), è una

delle più resistenti eredità del colonialismo anglosassone.

Reginald Coupland, autore di libri come “Zulku battle piece:

Isandhalawana”[27] e

“India a re-statement”[28], promosse

ad esempio l’idea che l’impero manifestava l’equità, se non addirittura l’umiltà

con la quale il fardello dell’uomo bianco era portato nel mondo, gratificando

le razze minori del dono della umanità e civiltà. Insomma, per questa

impostazione, l’essenza del dominio imperiale britannico risiedeva nell’espansione

della libertà costituzionale, e, insieme, nello spiegamento del potere

civilizzatore. Con il suo portato di lavoro libero (ovvero salariato) anziché schiavizzato,

al libero scambio ed un sistema di governance e legislazione privo di quelle

caratteristiche di dispotismo e barbarie che, invariabilmente, affliggevano da

sempre le razze per questo “minori” del mondo.

Anche se talvolta senza questa precisione, questa è l’idea che

permane anche oggi e di manifesta invariabilmente ogni qual volta qualche razza

“minore”, o “bambina”, si oppone al buon padre che è incarnato nel magnanimo Occidente.

Si tratta di quello che Gorge Orwell, da decenni fermo oppositore

interno dell’imperialismo inglese, chiama nel finire della sua vita “doppio

pensiero”. Nel 1948 scrive, quando ormai si è arreso alla progressione della tubercolosi

che lo ucciderà dopo sette mesi dalla pubblicazione, il suo romanzo più famoso,

“1984”[29],

è letto dalla Elkins come denuncia dell’imperialismo inglese (anziché della

dittatura comunista, come spesso è interpretato). Esso, infatti, esplora le

conseguenze del totalitarismo e dell’imperialismo liberale, dove, come nella Oceania

del libro, “la guerra è pace” e “la libertà è schiavitù”. È il “Doppio pensiero,

che implica la capacità di accogliere simultaneamente nella propria mente due

opinioni tra loro contrastanti, accettandole entrambe. L’intellettuale di partito

sa in che direzione vanno alterati i ricordi e dunque sa che sta facendo tiri

mancini alla realtà, ma grazie al bipensare si persuade anche di non violarla”[30]. Si

tratta di “usare l’inganno in modo consapevole”, evitando al contempo un “senso

di falsità, dunque di colpa”. Qualcosa che è conscio ed inconscio allo stesso

tempo e che richiede un lungo addestramento. Con le parole di Orwell nel romanzo,

“dire intenzionalmente delle menzogne mentre ci si crede con sincerità,

dimenticare un fatto divenuto ormai scomodo e poi, quando torna a essere

necessario, recuperarlo dall’oblio per il tempo dovuto, negare l’esistenza

della realtà oggettiva e nel contempo tener conto della realtà che si nega –

tutto ciò è indispensabile e necessario”[31].

Il Doppio Pensiero di Orwell, tecnica al contempo appresa e

incorporata, si manifesta, ad esempio, quando abbiamo un “aggressore” ed un “aggredito”

quando a invadere al termine di dieci anni di scontri feroci sono i russi, ma

non lo abbiamo quando sono i turchi o gli israeliani, contro siriani, o contro

i libanesi e i sempre “vuoti” palestinesi. Ma, sapremo per certo che ancora li

avremo quando qualcuno proverà a rispondere.

|

| George Orwell |

Tornando alla nostra storia, mentre in Palestina Begin avvia e

combatte con metodi di guerriglia l’occupazione inglese, si realizza un

complesso braccio di ferro tra i ‘mandatari’ e i loro partner di oltre oceano.

Nel tentativo di conservare l’equilibrio, infatti, gli Inglesi avrebbero voluto

frenare il ritmo dell’immigrazione ebraica, ma gli americani spingono perché acceleri.

Questo è il contesto nel quale si insedia il nuovo governo laburista

dell’immediato dopoguerra, Attlee inizialmente sembra voler rompere con il

passato imperialista, ma quasi subito si accorge che le condizioni economiche

disastrose della Gran Bretagna richiedono anzi un inasprimento dell’estrazione

di valore dalla periferia. Gli sbalorditivi costi della guerra rendeva

necessario accedere costantemente a nuovi prestiti statunitensi che, per l’opinione

pubblica d’oltre manica erano sempre più difficili da erogare. È il contesto

drammatico del negoziato di Bretton Woods, nel quale i temi sono il ‘libero

scambio’ richiesto dagli americani e il ruolo della sterlina, ancorato strettamente

alla cosiddetta ‘preferenza imperiale’[32]. Infatti,

alla fine della guerra circa la metà del commercio mondiale era negoziato in

sterline, e queste rappresentavano l’80% delle riserve monetarie dei pesi del

mondo. Al contempo, però, la potenza produttiva che poteva sostenere questo ruolo

era ormai compromessa. In sostanza la Gran Bretagna non aveva alcuna

alternativa, se voleva sopravvivere, di usare le politiche monetarie, insieme a

scambi commerciali privilegiati, per trarre beneficio dall’impero (che, d’altra

parte, aveva un enorme costo per tenere in piedi la struttura repressiva).

Quasi subito anche gli americani si accorgono che, nelle mutate

condizioni del dopoguerra, in cui la guerra di Corea mostra il livello della

sfida rappresentata dai paesi comunisti, l’impero serve anche a loro ai fini di

contenimento. Quindi alla sterlina viene concesso di sopravvivere.

|

| Great Calcutta killlig |

Nell’immediato dopoguerra si tengono i negoziati per l’emancipazione dell’India, ormai non più rinviabile, anche grazie alla presenza di centinaia di migliaia di ex soldati di ritorno, ma si cerca un accordo per tenerla comunque nel Commonwealth. Si realizza una drammatica divaricazione tra mussulmani e indiani, che porterà ai due stati reciprocamente ostili sino ad oggi del Pakistan e dell’India. Passaggi chiave sono la morte di Bose in un incidente aereo, quella di Gandhi in un attentato, quasi subito dopo l’indipendenza, ed il processo agli ufficiali dell’Ina che vede una enorme mobilitazione militare indiana, la quale segnala che il vaso è pieno. Segue il “Great Calcutta killlig”, contri etnici che portano ad almeno 6.000 morti nel paese e danno il via ad un esodo nelle due direzioni, per la separazione delle comunità religiose. Quel che era accaduto è che i complessi metodi di coesistenza tra indù e mussulmani, da secoli negli stessi territori, negoziati e consuetudinari, erano stati dissolti dall’occupazione inglese. Come accade in Palestina erano stati sostituiti da uno schermo di repressione che, quando sollevato, lasciò le comunità le une davanti alle altre.

Il 15 agosto 1947 avviene il passaggio dei poteri, accompagnato da

un enorme processo di distruzione dei documenti compromettenti.

|

| Attentato al King David Hotel |

In Palestina, appunto, nello stesso periodo, la cooperazione

anglo-americana porta progressivamente a spostare l’equilibrio in favore

ebraica. La potente influenza della lobby sionista sul governo americano, che la

Elkins documenta in nomi e circostanze, forza gli inglesi ad abbandonare gli

arabi al loro destino. Si tratta di stare tra due martelli. Quello ebraico è,

però, più forte: i sionisti dispongono di 45.000 uomini in armi di cui almeno

9.000 sono ottimamente addestrati. Le forze dell’Yishuv attaccano tutte le

infrastrutture inglesi, ferrovie, installazioni petrolifere, caserme. Il governatore

inglese, Bevin, risponde con la guerra. MacMichael avvia una violentissima

campagna di coercizione terroristica, alla quale Begin replica con la bomba che

distrugge il King David Hotel di Gerusalemme.

Qui cade, dopo la vicenda della Exodus, i pogrom a Tel Aviv, le

squadre speciali inglesi, l’enorme massa di denaro che la Palestina inghiotte

per tenerla sotto controllo, la Risoluzione 181 delle Nazioni Unite, che

dichiara la divisione in due stati indipendenti. Il 14 maggio 1948, mentre Orwell

scrive il suo libro, la Gran Bretagna esce dal pantano palestinese. Immediatamente

scoppia la guerra tra arabi ed ebrei sionisti e gli arabi la perdono, 800.000

persone lasciano il paese.

Altre tragedie si tengono in quegli anni in Costa d’avorio, dove

gli attori sono Kwame Nkrumah e Robin ‘Occhio di stagno’ Stephens, reduce da un

processo per le torture ai nazisti processati a Norimberga, e in Malesia.

Le elezioni del 1951 vedono la sconfitta labourista e l’incrudirsi

della crisi malese, nella quale vengono impiegati 30.000 uomini, proprio mentre

la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e le Convenzioni di Ginevra

imbarazzano Colonial Office e Foreign Office. Sir Gerald Templer mette in

essere tutte le raffinate e brutali tecniche anti-insurrezione apprese in un

secolo di dominio coloniale, ma questa volta sono mostrate in una serie di

coraggiosi reportage di denuncia. Allora il Colonial Office decide di cambiare

retorica, e inventa un bellissimo esempio di bipensiero: l’azione deve

portare a conquistare “cuori e menti” e a “sviluppare la comunità”. A tal

fine sono erogati fondi che portano alla creazione dei “villaggi di Templer”,

nei quali la tradizionale vita comunitaria malese, con la sua agricoltura di

sussistenza inserita nella natura, viene tradotta in più civilizzati grandi

villaggi di centinaia o migliaia di persone, accuratamente sorvegliate e

recintate. Un altro modo per riclassificare i campi di concentramento e le

pratiche messe in essere contro gli afrikaneer alcuni decenni prima. Si tratta

di ingegnerizzare uno stile di vita che riduca l’indipendenza di villaggio e

faccia cessare il suo appoggio alla guerriglia.

Similmente in Kenia, dopo l’omicidio del leader locale Woruhin,

nel 1952, una guerra civile e coloniale al tempo vede l’emersione del movimento

dei MauMau (un giuramento) che incendia il paese. Gli inglesi rispondono di

nuovo creando campi di prigionia di massa, con una precisa gerarchia basata

sulla maggiore o minore affidabilità dei prigionieri e usando una forza legalizzata

(ma illegale e coperta dall’amnistia di Churchill) contro quelli più radicali. Si

tratta della “tecnica della diluizione”[33].

In questo modo, tra la difesa della grande missione civilizzatrice

del mondo intero, la nuova religione del nazionalismo imperiale, la spinta

statunitense alla liberalizzazione dei commerci e la conseguente minaccia alla

sterlina, che si arriva alla “Crisi di Suez”[34]. L’Inghilterra

e la Francia inviano un corpo di spedizione per difendere il loro controllo del

cruciale passaggio, ma questo avviene proprio durante una crisi valutaria che

impone di ricorrere, come sempre, a prestiti statunitensi. A questo punto Eisenhower

salva di nuovo alla sterlina, ma, questa volta, impone l’immediato ritiro dall’Egitto.

Le conseguenze geopolitiche ed economiche sono enormi: diviene chiaro che le

superpotenze sono ormai solo due, gli Stati Uniti e l’Urss, la centralità

monetaria della sterlina e delle colonie non può più essere mantenuta.

È la scena finale dell’Impero, di qui si arriva al discorso di

Powell.

[1]

- Caroline Elkins, Un’eredità di violenza. Una storia dell’imparo britannico,

Einaudi Torino 2024 (ed. or. 2022), p. 785.

[2]

- In Elkins, op.cit., p. 797.

[3]

- George Orwell, fermo oppositore interno dell’imperialismo inglese e della sua

immorale postura, nel 1948 poco prima di morire sviluppò il concetto di

“Bipensiero” per il quale si tratta di tenere nella mente contemporaneamente

due pensieri opposti, saltando da uno all’altro secondo convenienza, restando

di ciò al contempo coscienti e inconsapevoli.

[4]

- Secondo la famosa formula della poesia di Kipling.

[5]

- Caroline Elkins, Un’eredità di violenza. Una storia dell’impero britannico,

op.cit., p. 19.

[6]

- Cedric J, Robinson, Black marxism. Genealogia della tradizione radicale

nera, Alegre Roma 2023, (ed. or. 1983).

[7]

- Elkins, cit., p. 23

[8]

- Si veda William Sdalrymple, Anarchia. L’inarrestabile ascesa della

Compagnia delle Indie Orientali, Adelphi Milano 2022 (ed. or. 2019)

[9]

- Si veda anche Edmund Burke, Scritti sull’Impero. America, India, Irlanda,

Utet Torino 2008, p. 353 e seg.

[10]

- Burke, op.cit., p. 364

[11]

- La dimenticata rivoluzione haitiana.

[12]

- Si può vedere, in una diversa prospettiva l’opera di Jurgen Habermas, Una

storia della filosofia (2 vol), Feltrinelli, Milano, 2022-24.

[13]

- Elkins, op.cit., p. 72

[14]

- Elkins, op.cit., p. 165

[15]

- Elkins, op.cit., p. 297

[16]

- Nnamdi Azikiwe, Renascent Africa, Negro University Pressi, New York,

1937.

[17]

- Eric Williams, Capitalismo e schiavitù, Meltemi 2024 (ed. or. 1944)

[18]

- Robert James, Cyril Lionel, I Giacobini neri, op.cit.

[19]

- William Du Bois, Le anime del popolo nero, Le Lettere 2007 (ed. or.

1903)

[20]

- Aimé Casaire, Discorso sul colonialismo, Ombre Corte, 2020 (ed. or.

1950).

[21]

- Franz Fanon, Pelle nera, maschere bianche, Edizioni Ets, 2015 (ed. or.

1952)

[22]

- Franz Fanon, I dannati della terra, Einaudi Torino 1962 (ed. or.

1961),

[23]

- George

Padmore. The life and struggles of negro toilers, Tonbridge, London 1931

[24]

- George Padmore, How Britain Rules Africa, Wishart

Books, London, 1936

[25]

- George

Padmore. Africa and world peace, Secker & Warburg, London, 1937.

[26]

- Elkins, op.cit. p. 346

[27]

- Reginald Coupland, Zulku battle piece: Isandhalawana, Tom

Donovan, 1991(ed. or. 1948)

[28]

- Reginald Coupland, India a re-statement, Legare

Street Press, 2023 (ed. or. 1945).

[29]

- George Orwell, 1984, Feltrinelli, Milano 2021 (ed. or. 1949).

[30]

- Orwell, op.cit., p. 229

[31]

- Idem.

[32]

- Elkins, op.cit., p. 432

[33]

- Elkins, cit. p. 676

[34]

- Elkins, cit. p. 702

_Weizmann_LCCN2014712248.jpg)

Nessun commento:

Posta un commento